私の心情(271)―お金との向き合い方89 家計調査にみる有価証券投資

2024年Q1、現役世代が先行して買付

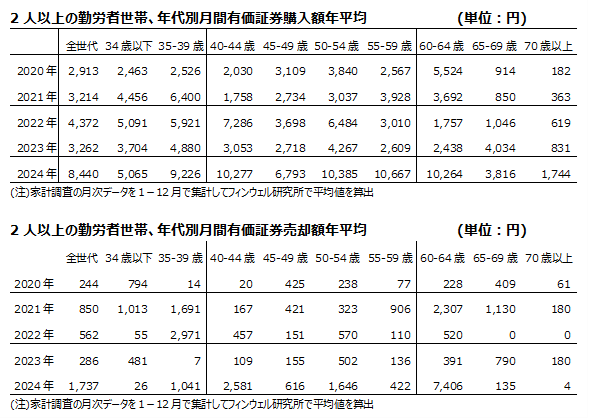

2月7日に家計調査が発表されましたので、同調査に収載されている2人以上の世帯のうち勤労者世帯を対象に1世帯当たりの有価証券売買額を年代別に集計して平均値を算出してみました。

多くの世代で2024年の購入額が急増していることが分かります。売却額も増えているものの、継続して購入額がそれを大きく上回っている状況です。新NISAの効果がうかがえる数字になっています。

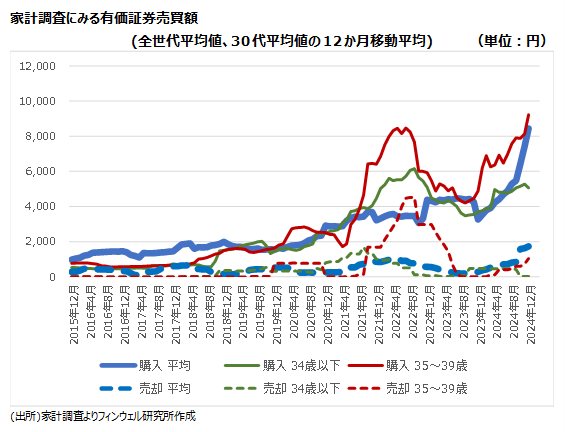

39歳以下のトレンドが象徴的

2015年からの月次データの12か月移動平均を取って、もう少し長いトレンドを見てみます。全世代平均購入額と30代以下の購入額を比べてみると、若年層の台頭著しいことがわかります。家計調査では34歳以下と35‐39歳の2つの年代で統計が発表されていますが、それまで全世代平均額を下回っていたこの2つの世代の平均額は、19年くらいから全世代平均を上回り始めています。ちょうどつみたてNISAやiDeCoなどが注目され、資産形成に若年層が動き始めた時期と重なっており、その動きを反映しているものと考えられます。

なお、35‐39歳の1世帯当たり購入額が、21年に上振れしているのは21年の9月と10月の2か月だけ大きな購入額が計上されたためです。ちょうどコロナ感染者数が急減したことなどで株価が上昇したことなどを反映したものではないかと考えられます。ただ家計調査は月次のぶれが大きいので、こうした異常値ともいえる動きが出るのは避けられないことです。なお、明確なことはわからないのですが、22年2-7月で売却額が急増しており、21年の購入額増加の反動が出ているのではないかと考えられます。

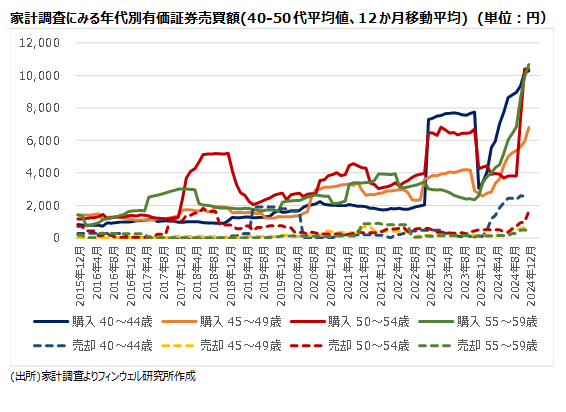

けん引役は40‐50代

40‐50代も同様に24年に入って購入額の上昇傾向が続いています。30代と同じ方向性を示していますが、実額では40-50代の方が大きいことから、この世代が実質的なけん引力となっていると考えられます。ちなみに、24年年間の1世帯当たり購入額平均は34歳以下が5056円ですが、40‐50代は1万円前後に達しています。

なお、この世代では22年11月、12月に高額の購入額が計上されており、異常値になっています。ただ、それを除いても上昇傾向は比較的明確だと思います。

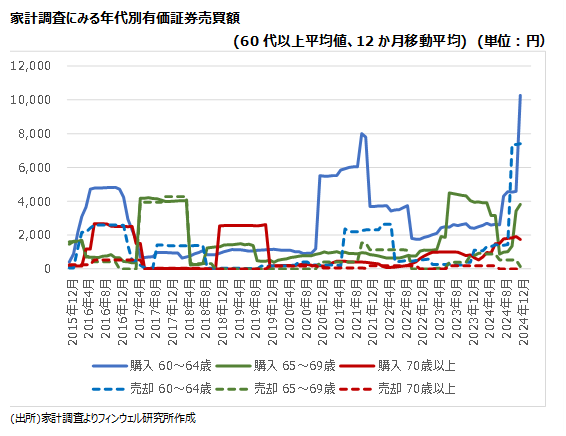

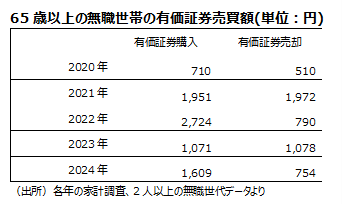

高齢無職世帯は新NISAにあまり反応していない

65歳以上の勤労者世帯の有価証券購入額は最初の表でみる限り、24年になっても急増しているわけではありません。これは無職世帯でも同じような傾向です。家計調査には2人以上の世帯で無職世帯のデータも公表されていますが、下の表の通り、24年の65歳以上の購入額はそれほど大きく増加していません。

65歳以上、24年後半から少し変化も

ただ、2人以上の勤労世帯の月次のデータをみると、少し違った姿も見えてきます。60代前半、60代後半、70代以上の3区分ともに他の世代以上に月々の変動が大きくなっているため、時折発生する高水準の購入額がトレンドを見えにくくしています。ただ、そうした平均額が急上昇するところを取り除いて考えると、購入額の平均値は徐々に切りあがっているようにうかがえます。遅れてではありますが、少しずつ資産運用への参加が増えているのかもしれません。