私の心情(278)―第20回デキュ研:認知症になっても資産運用を続けるために

資産の取り崩しを議論していくと、どこかの段階で認知・判断能力の低下という問題が立ちはだかります。その際にいつも登場するのが成年後見制度です。しかし、成年後見制度を利用するとその段階で資産運用ができなくなるのが一般的です。これがどうにも納得いかなくて、何か方策はないかと探っているのが昨今のデキュムレーション研究会での議論です。これまで認知症とデキュムレーション、家族信託、予約代理人サービス、認知症と相続の一括対応サービスなどを取り上げて議論してきました。

資産の取り崩しを議論していくと、どこかの段階で認知・判断能力の低下という問題が立ちはだかります。その際にいつも登場するのが成年後見制度です。しかし、成年後見制度を利用するとその段階で資産運用ができなくなるのが一般的です。これがどうにも納得いかなくて、何か方策はないかと探っているのが昨今のデキュムレーション研究会での議論です。これまで認知症とデキュムレーション、家族信託、予約代理人サービス、認知症と相続の一括対応サービスなどを取り上げて議論してきました。

第20回のデキュムレーション研究会(3月25日実施)は、成年後見制度そのものを知ろうという趣旨で、京都で10人ほどの成年後見人を務めていらっしゃる弁護士の椎名基晴氏をお招きしました。しかも、「資産運用を行っている人が認知判断能力の低下に伴って現金化を余儀なくされる現状を変える方策はあるだろうか」というストレートなテーマでプレゼンをお願いし、研究員で議論をしました。

いつもならプレゼンを聞いてから、Q&A、議論と進むのですが、今回はプレゼンの途中での質問や意見交換がたくさん出て、プレゼンと議論を分けて作ることができません。その点、ご理解ください。

1年やってからしかわからない成年後見制度の報酬

成年後見制度の実態を伺うにつけ、我々が知ら無さ過ぎて驚愕することが多くありました。例えば、「1年間仕事をして裁判所が決定するまで、報酬金額が分からない」とのこと。成果報酬といえば聞こえはいいのですが、報酬を明示しないで、一度選任されるとずっと最後まで後見人を務めるという「作業」の請負を決めるのはなかなか難しいと思います。

実際には、ある程度、事前に報酬は推測できる(目安を公開している家庭裁判所がある、過去の自分の実績とか厚労省の資料に平均値が記載されている)とはいえ、1年経って後見人(または補助、保佐)として行った活動の報告書を裁判所に提出して、その内容によって報酬が決まるという建付けは成り手を増やすには大きな障害になると思います。ここには報酬の見える化が不可欠だと痛感しました。

利用促進基本計画の浸透で成年後見制度が変わりつつある

成年後見制度で課題だと思っているのが、制度が硬直的で後見人の権限の範囲が限定的になっていることで、「資産の管理」が「現金化」と同義語になっている点です。しかし椎名弁護士によると、「家庭裁判所は、最近、法定成年後見人の権限を広く認める方向に変わりつつあり、その実績も出ている」と評価されています。守るべきは財産ではなく、被後見人の意思であるという目線に立つ事例が出ているということです。

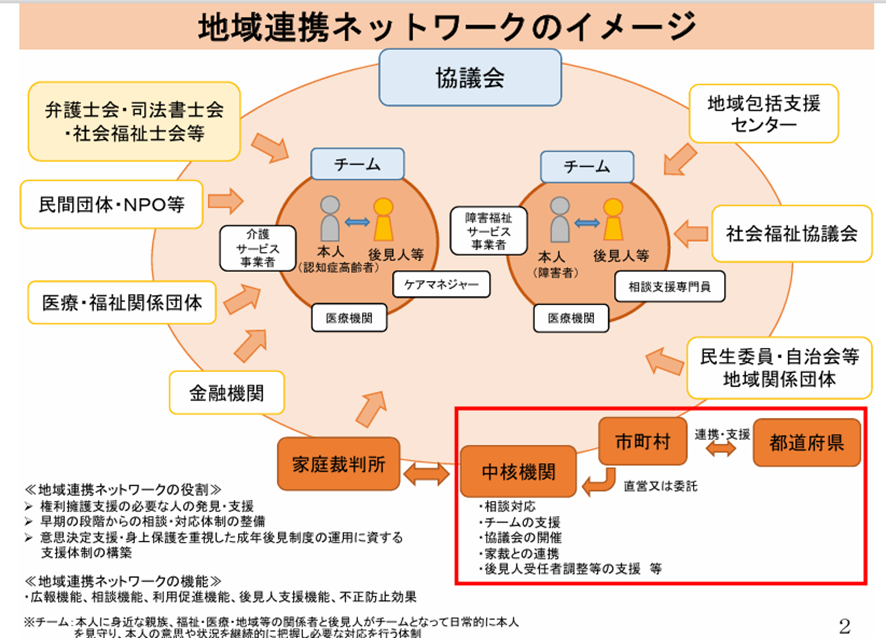

その背景となっているのが、2016年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、17年に「第一期成年後見制度利用促進基本計画」、22年に「第二期計画」がスタートする等、環境が整ってきたことが挙げられます。さらに、その基本コンセプトである「地域連携ネットワーク」が実際に作りだされ、稼働し始めていることも背景にあります。

地域連携ネットワークの可能性

地域連携ネットワークの良さは、本人と後見人だけの世界に、ケアマネ、介護事業者、医療福祉団体、金融機関までもが支援の枠に入ることです。これによって、多様なサービスを提供できる可能性が広がり、そのサービスの持続性も高まると評価されています。

本人の状況は変化することから、それぞれの段階に高い専門性(例えば資産運用)を持つ後見人が一時的に担当するといったワンポイントでの起用も今後考えられるかもしれません。

出典)「成年後見制度利用促進基本計画について」、厚生労働省資料

意思決定支援というスタンスの重要性

本人の意思の尊重という視点みると、2018年の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」、2020年の「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」の設定も大きな意味を持っています。これらのガイドラインでは、「決められない人の代わりに決めてあげる」という発想から「本人が決めることの支援をする」というスタンスに変わったことで、「運用資産をそのまま保有したい」という意思を尊重できる道を探り始めています。まだまだ事例が少ないことから道のりは平たんではなさそうですが、方向感が出てきたことは評価できるといえます。

任意後見の課題と可能性

任意後見の良さは、後見人やその権限範囲の設定が自由にできることだといわれています。本人の認知・判断能力が低下する前に決められることは、法定後見制度よりも自由度が高くなることは評価できるところですが、一方で任意後見制度には任意後見監督人を選任する必要があり、その監督が負担に感じるという意見もあるようです。監督人は司法書士や弁護士が担当することになりますから、法定後見制度と変わらない負担(報酬だけでなく、精神的な負担も)になる懸念もあります。

対策としては、権限の範囲をより広くすることで、監督人の存在が後見のハードルにならないようにすることだと思われます。財産管理契約としての側面を強く持たせることで、資産運用に関しても継続することが可能になるはずです。

民事信託の人気の無さの背景

以前、研究会でも民事信託のひとつとして家族信託の議論をしました。そのなかの論点のひとつが、受託者がその権限を乱用することで、いわゆる「経済的虐待」を起こす懸念でした。そのために、信託監督人を置くことの重要性を強調しました。椎名弁護士も今回の議論の中で、「信託監督人や受託者代理人を設置すること」や「一定額以上の財産の処分に信託監督人の承諾が必要とする条項を規定すべき」といった指摘をされました。

それ以上に議論の中で気になったのが、「信託は財産が手元から離れる点が嫌われている」との指摘でした。確かに、本人は委託する資産からの便益を受けることはできますが、資産そのものは委託することで、本人の資産ではなくなります。この点は、気持ちの上ではブレーキをかける要因になります。この指摘はアニュイティ・パズルに似た感じを受けます。アニュイティ(終身年金保険)は、手元の財産を減らして契約で将来の収入を確保するものですが、理論的には有効だとわかっていても人はなかなか購入しません。民事信託はこれと同じように映ります。

予約型代理人サービスにおける本人の意思の尊重

このテーマも以前の研究会で議論しましたが、予約型代理人サービスは、事前に代理人となる家族と本人とが代理人契約を締結しておいて、万一の時には速やかに代理権が行使できるようにするサービスです。

(一社)日本意思決定支援推進機構の副理事長として、この診断書の開発にも携わった椎名弁護士は、「このサービスのポイントは、本人の意思を重視する点」で、「指図手形に似ている」と指摘されます。所定の診断書を金融機関に提出する人に代理権を渡すという指図(本人の意思)を示す「手形」(代理人予約届)があれば、代理人に代理権があるかどうかを立証する負担を軽減することができます。

この負担軽減感は、金融事業者だけでなく本人にもメリットがあります。さらにその簡易性は例えば認知症診断書提出から、例えば成年後見人が選出されるまでのタイムラグをなくすことにもなり、思わぬ損失を回避することにも貢献できそうです。

代理権の解約もできるようにすべき

また本人の意思を重視するという視点に立つと、一度代理権が発効しても回復すれば本人がまた運用ができるようにすることも大切なはずです。そのために本人の能力を評価する制度が不可欠になります。そもそも能力の低下が代理権を発効させるトリガーになるわけですから、その判断も重要ですが、能力が戻ればその代理権を「解約できる制度」がしっかりと盛り込まれている必要もあります。そしてそのための評価方法が求められています。

資産運用継続に最も可能性が高い財産管理委任契約

椎名弁護士は、「“資産運用を行っている人が認知判断能力の低下に伴って現金化を余儀なくされる現状を変える方策”として最も可能性が高いのが財産管理委任契約ではないか」と指摘されました。

この契約は、本人が元気なうちに設定でき、委任範囲も報酬も自由に設定できる点が大きな魅力とのこと。口座は本人の名義のままで(この点は家族信託等とは異なります)、監督係を委任するわけで、例えばその監督係をいわゆる金融アドバイザーにすることも可能になります。もちろん契約は本人が認知症になっても有効ですが、本人の生活全般をみる必要が出てきて(財産管理の範囲外の課題が大きくなって)成年後見制度を利用することになると、この契約は成年後見制度に移行することになります。

まだ、制度の仕組み化が十分にできあがっていないことから、これからの検討課題ということになりそうです。

認知・判断能力の程度を計測する手法

最後に本人の意思を尊重するというスタンスに立ったとしても、それをどこまで客観的に評価できるのか、そこに恣意性が入らないのかといった点は、認知・判断能力が低下しても資産運用を継続するための必要条件に思います。

その点の現状に関しても椎名弁護士にうかがいました。「一般的な認知機能の検査は、長谷川式認知症スケールがあり、相続などにおいては遺言能力スクリーニング検査などもある」とのこと。ただ、なかなか知られていない上に、受けたいと思うインセンティブが少ない点は難しいのではないかと思われます。

研究会メンバーからは、「この2つを一緒に行うと意味があるかもしれない」とか、「介護認定と一緒に行うことができれば、身体的な側面に偏っている介護認定に広がりができるうえ、認知機能検査の普及にもつながる」といった指摘もありました。

能力評価とプロセスが大きなテーマに

「今後の社会の流れは『能力をどう評価するか』という点と、厳格な制度をフォローする柔軟な『プロセス』にある」と、椎名弁護士は指摘しています。能力評価は今後ビッグデータ化できる余地があり、それがより正確で簡易な能力評価方法の開発につながるだろうとみています。プロセスとしては、財産を委託するよりは管理を委任すること、包括的な同意の範囲を広げることなど、制度そのものは厳格なままでも、対応が自由にできる仕組みづくりが求められています。

また認知症を医療の目線だけではなく、その人の社会活動または社会性の目線(例えば契約書にサインをするといった段階での判断力)も併せて検討する必要があるとの指摘もいただきました。その契約を行った段階での意思の存在と範囲をしっかりと確認することが求められることになるので、例えば契約書だけではなく動画を合わせて撮っておくことで意思の明確化を図ることなども重要になるはずです。