私の心情(280)―保有資産額と生活パターン、「60代6000人の声」アンケートの追加分析

「60代6000人の声」アンケートの追加分析第2弾は、保有資産別の生活パターンの分析です。

具体的には、

- 保有資産別にどんな生活パターンか、

- 保有資産500万円以下の世帯の生活状況は、

の2点を、特に年収と生活費を比較しながら、取り崩しがどうなっているかを分析しました。

資産が多い人ほど、収入も支出も多い

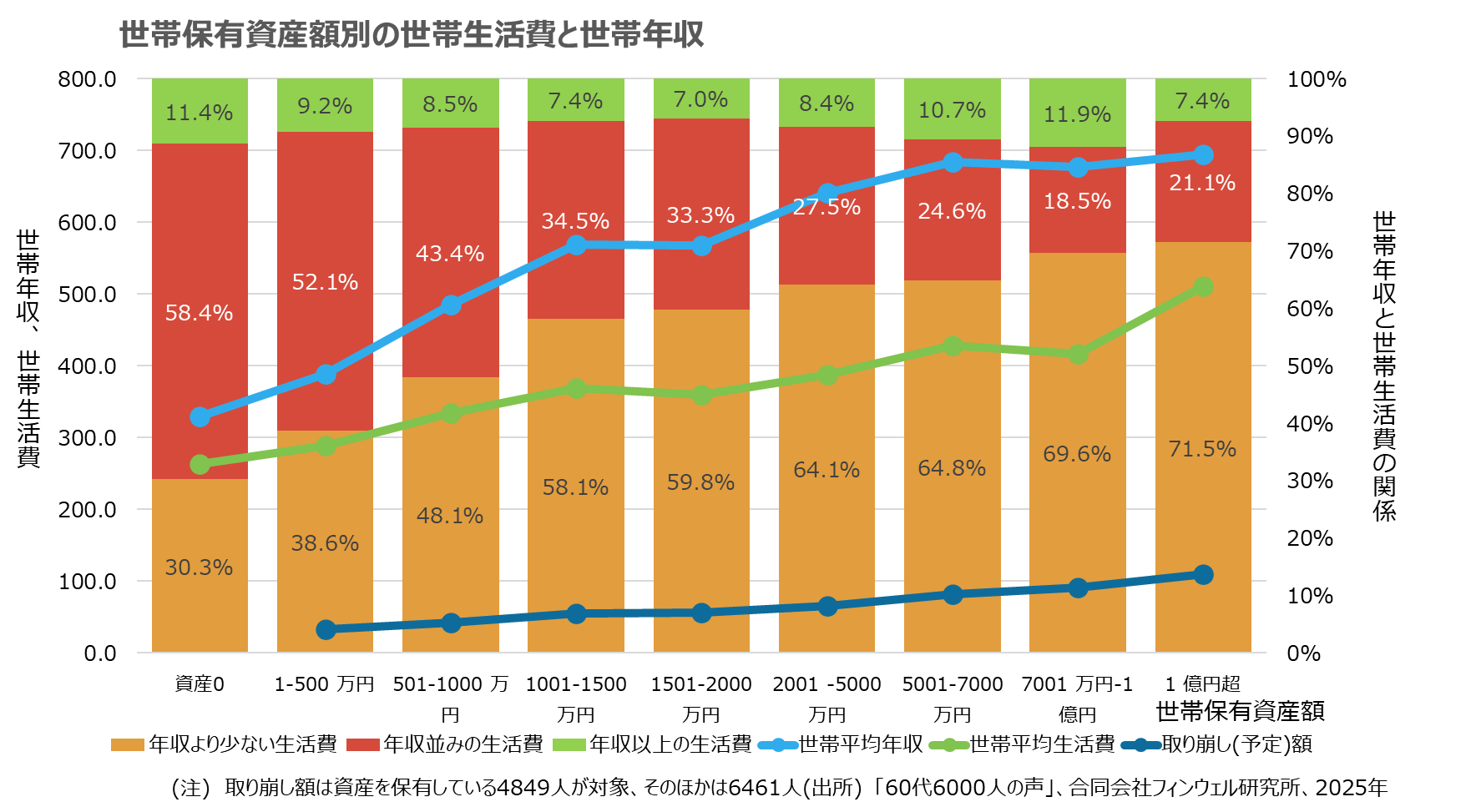

最初のグラフは保有資産額帯に分けて、折れ線グラフで3つのデータを並べています。年間の収入(勤労収入と年金収入の合計)と年間の支出額、そして年間の取崩額(またはその予定額)を示しています。

1つ目の特徴は、保有資産額との相関です。資産が多い人ほど、平均年収は多くなっています。また年収が高い人ほど生活費も多くなっています。これは比較的容易に理解できる点です。

どの資産額でも平均値では年収>生活費

2つ目の特徴はどの保有資産額帯でも、平均値で年収の方が生活費を上回っており、収入内で生活ができている実態を窺わせます。もちろん、これはあくまで平均値での比較ですから、実際に年収が生活費を上回っている人の実数はここからだけではわかりません。

そこで年収と生活費の関係を、年収>生活費、年収≒生活費、年収<生活費の3つに分類して、それぞれの回答者の比率を、保有資産額帯別に分析しました。それが棒グラフの方です。年収>生活費、年収≒生活費の生活をしている60代が圧倒的に多いことが分かりました。特に資産の多い人ほど年収>生活費の人の比率が高くなり、逆に年収≒生活費の人は減っていきます。また年収<生活費の人の比率は、資産額にかかわらず常に1割程度いることもわかりました。総じて現在の60代はかなり健全な生活をしていることが分かります。

資産が多ければ取崩額も多い

取り崩している人の平均取崩額(または取崩を計画している人の予定額)の平均額は、保有資産額が多くなるほど多くなっています。資産が多い分、取り崩しも多くできる点はわかりやすいのですが、取り崩しをしている人の比率は、資産の少ない人ほど多くなっていることも重要な点です。

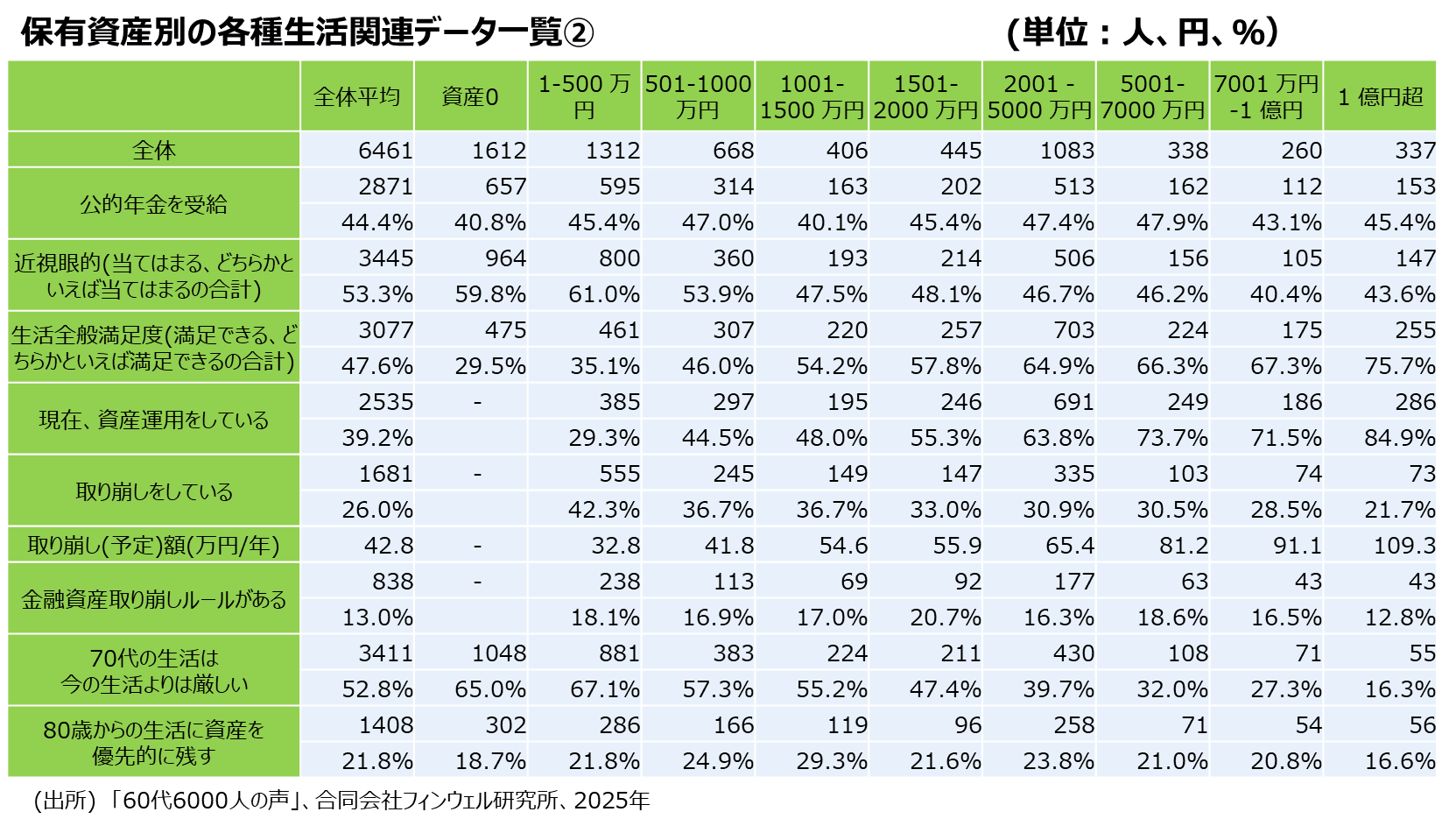

私の心情275「60代6000人の声:何のために資産運用をするのか」でも指摘しましたが、実際に取り崩しをしている人の比率は、保有資産額が多いほど少なくなっています。このブログの最後の表にある通り、資産を保有している人を対象にして分析をすると、保有資産額1-500万円層では資産を取り崩している人は回答者の42.3%に上るのに対して、資産7001万円以上の層ではその比率は2割台に低下します。

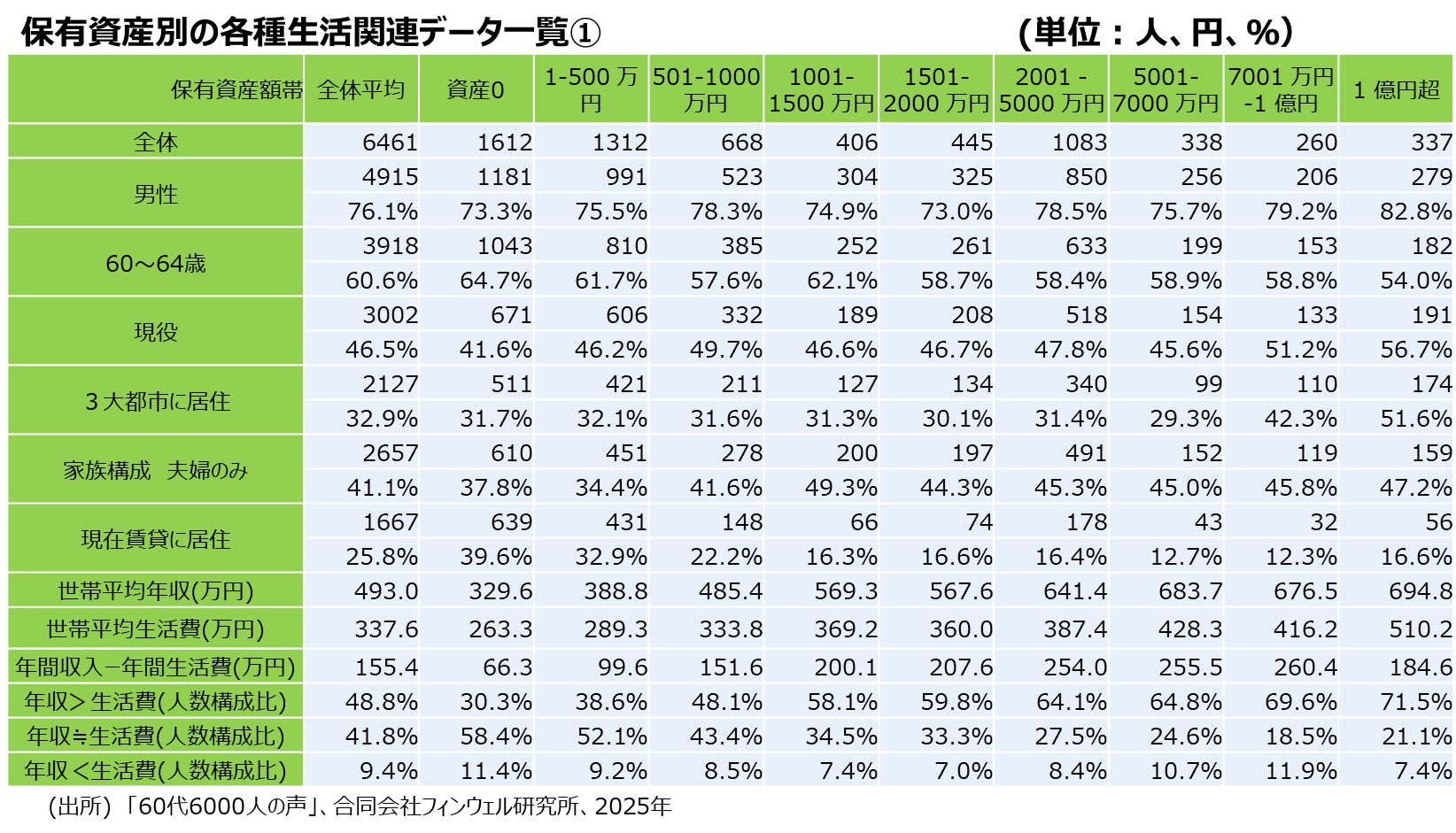

資産の多い人ほど、夫婦で暮らす持ち家世帯が多い

次の2つの表では、保有世帯資産帯別の特徴をさらに比較することができます。全体に対する比率をみながら、全体平均との差をみていくと、まず1つ目の表からは、保有資産の多い世帯の特徴として、

- 60代後半、現役で働いている、3大都市に住む、夫婦世帯、持ち家世帯

- 年収は高く、その分生活費も高いが、年収以内で生活している人が多い

- 年収が高くなるほどには生活費が増えないため、年収>生活費の比率が高くなる

資産が多いほど運用をしている

2つ目の表からは、資産の多い人ほど

- 年金の受給は影響しておらず、

- 資産の多い人は近視眼的になっていない

- 生活全般の満足度は高く、70代の生活に悲観的になっていない

- 現在資産運用を行っている

- 資産が多いほど資産の取り崩しをする人の比率は低くなるが、その金額は大きい

といった特徴があります。

資産1-500万円世帯の生活パターン:単身で賃貸住まいだが、取り崩しにルールがある

最後に世帯保有資産額が1-500万円世帯の特徴をまとめてみると、

- 単身世帯の比率が高く、賃貸に住んでいる比率が高い

- 平均値で見ると年収>生活費となるが、実際にそうなっている人の比率は6%と平均より10ポイントほど低くなっている

- お金に対して近視眼的になる人が多く、生活全般の満足度も低い人が多い。70年代の生活への懸念も強い

- 資産運用をしている人の比率は3割未満と平均より10ポイントほど低くなっている

- 資産の取り崩しをしている人の比率は高いが、そこにルールを持っている人も比率も高い

世帯資産額で1-500万円の人は、全体として相対的に厳しい生活となっているようですが、取り崩しに関してみるとルールを導入するなど、前向きに向き合っている点も見受けられます。